治疗阴虚阳虚停药复发,不能长效的原因

我们临床久了就会发现,人体真复杂,疾病真复杂,辨证论治有时也不那么容易。有些患者,临床表现出了很明显的阴虚或者阳虚的症状,用上相应的药也改善了,但是刚停药或者停药不久,各种不适就会卷土重来,这是为什么呢?换个角度看,或许就能得到答案。

阳虚

我们首先要弄明白,什么是阳虚?阳虚有什么外在症状?

阳虚,顾名思义就是阳气虚少,阳气是支撑人活动的能量,所以阳虚患者是处在一个“能量不足”的状态。阳虚的症状都是能量不足的表现,如精神不振、困倦乏力、四肢发冷等。所以在临床上看到病人少气懒言、疲惫不堪,一派“缺少能量”之象,就可以初步怀疑其可能为阳虚。可是单靠猜测是不能治病的,不然就成为彻彻底底的庸医了,我们还得了解病人的内在情况。那阳虚的人内在六气的情况又是怎么样的呢?

六气进行圆运动循环最主要目的是将阳气输送到心,再由心宣发到全身各处,身体各个机能得到阳气而发挥正常作用。所以心火衰少是导致阳虚的直接原因,也就是说阳虚的病人其体内心火必定衰败。通过脉法的学习,判断心火是否虚少应该不成问题吧?左寸心脉沉迟无力即为心火虚,把到此脉象就能再一次确定患者为阳虚。

阳虚补阳、阴虚补阴似乎是中医界的真理,起码大家不会对此有太大异议。所以很多医生判断出病人是阳虚病,就会用大量的补阳药,如人参、生姜、附子、川椒等。可这种做法是正确的吗?我们曾经说过,人只要通过吃饭就可以补充阳气,所以不需要药物来补充。现在阳气虚,重点不应该只放在虚这个结果上,而应该考虑为什么会虚?得找出导致阳虚的原因并解决,不然再多的补阳药也是杯水车薪。

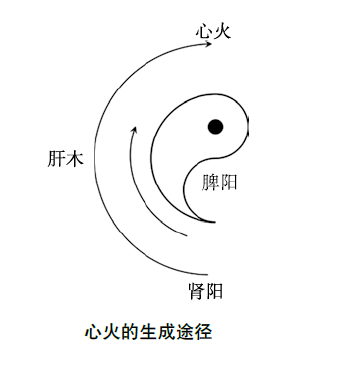

阳虚的直接原因是心火衰少,所以顺着产生心火的途径就能顺利找到阳虚的内在根源。

《四圣心源·阳虚》曰:“阳盛于上而生于下,水中之气是曰阳根。”

阳性浮动,肾中的阳气浮升而亲上,化为木气,木气依赖脾土左升而化为心火。圆运动整个左升的过程就是生成阳气的过程,所以这个过程的任何一个环节出现问题都可能导致阳虚。若要追根溯源,那肾阳虚是导致阳虚的根源。到后面我们会发现,治疗疾病大多要协调整个过程,而不是集中的一个点。道理很简单,千里之堤虽然溃于蚁穴,但是你要修理一座快倒的堤坝只补一个蚁穴可不行,得修补由这蚁穴引起的所有裂痕。

阳虚的根源我们找到了,那接下来就只要对症下药就好。整个圆运动左升的过程不协调都会引起阳虚,那么治疗阳虚病人整个左升过程都要处理。但病人的情况不尽相同,所以在治病时要根据不同情况灵活处理。心火生于肝脾,脾不达而肝不升,温气颓败而人病阳虚。脾土不升的根源是脾湿阳衰,而脾湿的根源是肾水严寒。所以治疗阳虚总的思路得先温肾水和燥脾湿,再达肝生火。

天魂汤:甘草二钱,桂枝三钱,茯苓三钱,干姜三钱,人参三钱,附子三钱。煎大半杯,温服。

甘草、茯苓,培土燥湿;干姜、附子,温补脾阳、肾阳;人参、桂枝,达木扶阳。肾水得到阳气而能腾,土燥则脾阳能达,木得桂枝温气能升。天魂汤令整个左升的过程重新运动起来,为心源源不断地带去阳气,所以阳虚得天魂则愈。

如果病人肝血虚导致木气不升,此时得在天魂汤的基础上加当归、地黄、何首乌来补血。阳虚病用补血滋阴药是运用了“蜡烛理论”,蜡烛之阳火所以能持续燃烧,离不开蜡烛的阴体,所以张景岳说过:“善补阳者,必于阴中求阳。”

阴虚

阴虚,顾名思义是阴水亏虚。之前基本上都在说阴水是承载阳气的物质,事实上阴水有着滋润脏腑、筋络、皮肤等各个部位的作用。阳虚病用滋阴药已经说明了阴虚会导致阳虚,所以由阴虚导致阳虚的问题暂且不谈。

阴虚的病人基本上是处在一个“缺水”的状态,因而会燥热不安、口干唇裂、皮肤干热。阳虚和阴虚的症状其实挺好记住的,肚子饿的表现就是阳虚的症状,而口渴的状态基本上就是阴虚的症状,所以热爱生活的人都能明白中医的实用性。

水通过圆运动集中在肾脏,身体各个脏腑的津液皆源自肾水,所以肾水亏虚是导致阴虚的直接原因,也就是说阴虚的病人其体内肾水必定亏少。肾水虚少在脉象表现为尺脉干涩而小,把到此脉象再结合临床症状就能确定患者为阴虚。

与阳虚补阳一样,阴虚补阴的做法也是不恰当的。常人之所以不会阴虚,是因为平时只要喝水吃饭,通过六气圆运动,就能补充体阴。所以对于阴虚,不能只看到虚这个结果,而应该考虑为什么会阴虚,应该怎么做才能令机体将喝进体内的水化为阴液,不然吃再多的滋阴药也没有用,药一停,该虚的还是会虚。

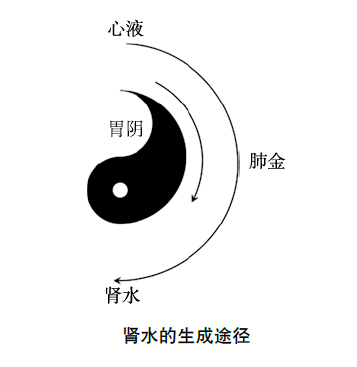

阴虚的直接原因是肾水虚少,所以要找阴虚的内在根源,顺着肾水的生成途径就足已解决问题。

《四圣心源·阴虚》曰:“阴盛于下而生于上,火中之液是曰阴根。”

阴性沉静,心中的阴液沉降而亲下,化为金津,肺金依赖胃土右降而收藏于下为肾水。圆运动整个右降的过程就是生成阴水的过程,因此这个过程的任何一个环节出现问题都可能导致阴虚。若要追根溯源,那心液亏虚是导致阴虚的根源。可能大家比较好理解肾水中藏有阳气,但心火中怎么藏阴液呢?虽然心之火非常旺盛,但其阳要稳定地存在离不开阴这个载体,肾水和饮入之水上蒸为雾气,而滋心阴。心阴与肾阳一样,对于人来说都是弥足珍贵的,所以黄老总是强调:“补心之血宜清,补肾之气宜暖。”

肾水生于肺胃,胃不降则肺不敛,心火不收则上热,阴液消亡而病阴虚。所以治疗阴虚应该清上之火,滋心液,降胃敛肺。

地魄汤:甘草(炙)二钱,半夏(制)三钱,麦冬(去心)三钱,芍药三钱,五味子(研)一钱,玄参三钱,牡蛎(煅,研)三钱。煎大半杯,温服。

玄参、麦冬,滋心阴;芍药清上火;甘草、半夏,培土降胃;五味子酸收肺金;牡蛎敛神而藏精。地魄汤令整个右降的过程运动起来,为肾源源不断地带去阴水。牡蛎是这里面最有意思的一味药,牡蛎有敛精藏神的作用,经常被用在治疗遗精上,在这里是为了将右降之水封藏于肾脏中,所以全方集生成阴水和保存阴津于一体,令整个阴虚的治疗过程更加完整。

如果病人肺气虚导致金气不降,此时得在地魄汤的基础上加人参和黄芪,人参、黄芪除了补肺气外,还能将我们喝进去的水上腾为雾气,以培阴津之源,所以参、芪对于治疗阴虚病有很关键的意义,这又应了张景岳的另一句话:“善补阴者,必于阳中求阴。”

本文摘自《学习中医很简单》